Tango Argentino

Tango Argentino

Hay que bailar los silencios. Y los violines.

Aunque no existan.

Man muß die Stille tanzen.

Und die Violinen. Auch wenn keine da sind.

Gerardo Portalea

Im Dezember 2014 besuchte ich eine Tangoshow mit Nicole Nau & und Luis Pereyra.

Am 15. April 2015 ging ich zum ersten Mal in den Tangounterricht. Schon damals wusste ich genau, dass ich diesen Tanz lernen werde, so gut wie es mir möglich ist.

Seitdem habe ich einige Lehrer und Schulen kennengelernt und habe ein klares Bild vor Augen, was Tango Argentino für mich ist und was nicht.

Ein Menschenleben reicht nicht aus, um diesen wunderbaren Tanz, der eigentlich viel mehr ist als ein Tanz, in seiner ganzen Tiefe zu erfassen.

Ein typisches Tango-Orchester (sogenanntes Sexteto típico) besteht aus einem Klavier, einem Kontrabass, zwei Violinen und zwei Bandoneóns.

Mein Lieblingstango ist "Invierno" (Winter) von Francisco Canaro.

hier zum Anhören auf YouTube

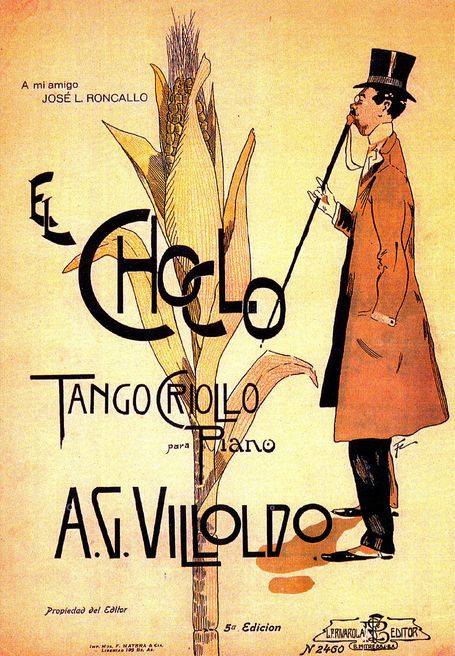

Abb.:

links: Streettango - Mitte: Tangoplakat - rechts: Bandoneospieler

Der Tango Argentino ist ein Tanz- und Musikstil, der Ende des 19. Jahrhunderts in den Hafenvierteln von Buenos Aires und Montevideo entstand. Er entwickelte sich aus einer Mischung verschiedener kultureller Einflüsse, darunter afrikanische, europäische und kreolische Elemente, und durchlief mehrere Stilphasen, die jeweils charakteristische Merkmale, Musiker, Orchester und Tänzer hervorbrachten.

Tango Argentino, oder genauer Tango Rioplatense

Nachfolgend eine detaillierte Übersicht über die Entstehung, die Stilphasen, ihre Merkmale, wichtige Persönlichkeiten und ihre heutige Bedeutung, einschließlich des Ballroom Tango (Standard Tango).

Entstehung des Tango Argentino

Der Tango Argentino entstand in den 1880er Jahren in den Hafenvierteln von Buenos Aires (z. B. La Boca) und Montevideo, wo Einwanderer aus Europa (Italien, Spanien, Deutschland), afrikanische Nachkommen und kreolische Arbeiterklassen aufeinandertreffen.

Seine Wurzeln liegen in:

- Afrikanischen Rhythmen:

Der Candombe, ein afro-uruguayischer Tanz, brachte perkussive Elemente und synkopierte Rhythmen ein. - Europäischen Tänzen:

Habanera (kubanisch-spanisch), Polka, Mazurka und Walzer beeinflussten Melodie und Tanzstruktur. - Kreolischen Traditionen:

Die Milonga, ein schneller Tanz der Gauchos, war ein direkter Vorläufer des Tangos. - Sozialer Kontext:

Der Tango entwickelte sich in Bordellen, Bars und Milongas (Tanzveranstaltungen), wo er zunächst als „unanständig“ galt. Die enge Umarmung und improvisierte Bewegungen spiegelten die soziale Nähe und Spannung der Unterschicht wider.

Um 1910 wurde der Tango nach Europa exportiert, insbesondere nach Paris, wo er salonfähig gemacht wurde, was seine internationale Verbreitung und spätere Entwicklung in Argentinien beeinflusste.

Stilphasen des Tango Argentino

- Guardia Vieja (ca. 1880–1917)

- Zeitliche Einordnung:

Entstehungsphase bis zum frühen 20. Jahrhundert. - Merkmale:

- Musik: Einfache, rohe Melodien, oft gespielt von kleinen Ensembles (Gitarre, Flöte, Violine) oder später Trios/Quartette mit Bandoneón, das ab ca. 1900 zentral wurde. Die Rhythmen waren stark von Milonga und Habanera geprägt, mit betontem 2/4-Takt.

- Tanz: Improvisiert, eng umarmt („abrazo cerrado“), mit sinnlichen, oft erotischen Bewegungen wie „corte“ (plötzliche Pausen) und „quebrada“ (Körperkippen). Der Tanz war Ausdruck sozialer und sexueller Spannungen.

- Kontext: Getanzt in zwielichtigen Lokalen, zunächst von Männern untereinander oder mit Prostituierten, was den Tango gesellschaftlich anstößig machte.

- Wichtige Musiker und Orchester:

- Ángel Villoldo: Komponist von „El Choclo“ (1903), einem der ersten bekannten Tangos.

- Eduardo Arolas: „El Tigre del Bandoneón“, schrieb frühe Klassiker wie „Derecho Viejo“.

- Vicente Greco: Gründer eines der ersten Tango-Orchester, prägte den Begriff „Tango“ für diese Musik.

- Wichtige Tänzer:

- Kaum dokumentiert, da der Tanz informell war. Männliche Tänzer wie „El Cachafaz“ (José Oviedo) gelten als Pioniere der improvisierten Technik.

- Heutige Bedeutung:

- Die rohe Energie und Improvisation der Guardia Vieja inspirieren moderne Tangueros, die den ursprünglichen, unverfälschten Stil wiederbeleben (z. B. in Milongas wie „El Beso“ in Buenos Aires).

- Musik dieser Epoche wird bei historischen Aufführungen oder in Nischen-Milongas gespielt.

- Guardia Nueva (ca. 1917–1935)

- Zeitliche Einordnung: Übergangsphase, in der der Tango professionalisiert und komplexer wurde.

- Merkmale:

- Musik: Einführung größerer Orchester („Orquesta Típica“) mit Bandoneón, Violine, Klavier und Kontrabass. Die Musik wurde melodischer, mit raffinierteren Harmonien und einem Übergang zum 4/8-Takt. Texte wurden lyrischer und handelten von Liebe, Verlust und Nostalgie.

- Tanz: Der Tango wurde eleganter, mit mehr Fokus auf Technik und weniger auf Erotik. Neue Figuren wie „ganchos“ (Beinhaken) und „boleos“ (Beinschleudern) entstanden. Der Tanz verbreitete sich in Salons und Theatern.

- Kontext: Der Tango wurde in Argentinien und Europa akzeptiert, besonders nach seiner Popularität in Paris. Er entwickelte sich von einem Unterschichttanz zu einem Symbol urbaner Kultur.

- Wichtige Musiker und Orchester:

- Julio De Caro: Begründer der „Escuela Decareana“, machte den Tango symphonischer (z. B. „Flores Negras“).

- Carlos Gardel: Weltstar, dessen Gesang (z. B. „Por una Cabeza“) den Tango populär machte. Sein Tod 1935 markierte das Ende dieser Ära.

- Osvaldo Fresedo: Orchesterleiter, bekannt für elegante Arrangements.

- Wichtige Tänzer:

- Juan Carlos Copes (später aktiv, aber von dieser Epoche beeinflusst):

Brachte den Tango auf die Bühne. - El Cachafaz:

Legendärer Tänzer, der die Improvisation professionalisierte.

- Juan Carlos Copes (später aktiv, aber von dieser Epoche beeinflusst):

- Heutige Bedeutung:

- Die Musik von De Caro und Gardel ist zeitlos und wird in Milongas weltweit gespielt.

- Die Guardia Nueva legte den Grundstein für die technische Raffinesse des modernen Tango Argentino.

- Época de Oro (Goldenes Zeitalter, ca. 1935–1955)

- Zeitliche Einordnung:

- Höhepunkt der Tangokultur in den 1940er Jahren.

- Zeitliche Einordnung:

- Merkmale:

- Musik: Große Orchester mit komplexen Arrangements, starkem Bandoneón-Einsatz und emotionaler Tiefe. Unterschiedliche Stile: romantisch (Di Sarli), rhythmisch (D’Arienzo), dramatisch (Pugliese). Texte handelten von Herzschmerz, Milieu und Existenzialismus.

- Tanz: Hochentwickelte Technik mit enger Umarmung, komplexen Schrittfolgen und Improvisation. Der „Tango de Salón“ (gesellschaftlicher Stil) und „Tango Escenario“ (Bühnentango) etablierten sich.

- Kontext: Der Tango war ein Massenphänomen in Buenos Aires, mit hunderten Milongas und Radiosendern, die Tango spielten. Er wurde zum nationalen Kulturgut Argentiniens.

- Wichtige Musiker und Orchester:

- Juan D’Arienzo: „El Rey del Compás“, machte den Tango tanzbarer mit rhythmischen Beats (z. B. „La Cumparsita“).

- Aníbal Troilo: Virtuoser Bandoneonist, bekannt für emotionale Tiefe (z. B. „Sur“).

- Carlos Di Sarli: Elegante, melodische Arrangements (z. B. „Bahía Blanca“).

- Osvaldo Pugliese: Avantgardist, mit sozialistischem Engagement (z. B. „La Yumba“).

- Wichtige Tänzer:

- Antonio Todaro: Pionier des modernen Salón-Stils.

- Eduardo Arquimbau: Begründer des „Tango Fantasía“ für die Bühne.

- Juan Carlos Copes und María Nieves: Brachten den Tango in Shows wie „Tango Argentino“ (1983).

- Heutige Bedeutung:

- Die Musik der Época de Oro dominiert moderne Milongas weltweit, da sie ideal für den Tanz ist.

- Tänzer wie Copes inspirierten die globale Tango-Renaissance der 1980er Jahre.

- Die Epoche ist ein Referenzpunkt für Authentizität und Emotion im Tango.

- Tango Nuevo (ca. 1955–1980)

- Zeitliche Einordnung:

Nach dem Goldenen Zeitalter, geprägt von politischen und kulturellen Veränderungen. - Merkmale:

- Zeitliche Einordnung:

- Musik: Experimenteller, weniger tanzorientiert, mit Einflüssen aus Jazz und klassischer Musik. Ástor Piazzolla revolutionierte den Tango mit komplexen Kompositionen.

- Tanz: Im Gegensatz zum traditionellen Tango Argentino, der sich durch feste Schrittmuster und eine enge Umarmung auszeichnet, integriert Tango Nuevo Elemente aus anderen Tanzstilen wie Jazz, zeitgenössischem Tanz und sogar Breakdance. Er zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Musik: Häufig basiert auf moderner Tangomusik, wie Piazzollas Kompositionen, die Elemente von Jazz und klassischer Musik einfließen lassen. Auch elektronische Tangovariationen (Electrotango) werden oft genutzt.

- Bewegung: Betonung auf fließende, dynamische Bewegungen, komplexe Drehungen und improvisierte Schrittfolgen. Es gibt mehr Freiheit in der Interpretation der Musik.

- Haltung: Die Umarmung kann offener sein als im traditionellen Tango, was mehr Raum für akrobatische Figuren und kreative Bewegungen lässt.

- Improvisation: Tango Nuevo legt großen Wert auf Improvisation und die individuelle Ausdrucksweise des Tanzpaares, statt strikt vorgegebenen Sequenzen zu folgen.

- Ästhetik: Oft theatralischer und experimenteller, mit Fokus auf visuelle Effekte und künstlerische Darstellung.

Tango Nuevo wird weltweit in Tanzschulen und auf Milongas (Tango-Tanzveranstaltungen) gelehrt und getanzt, wobei er besonders bei jüngeren Tänzern beliebt ist. Kritiker bemängeln manchmal, dass er die emotionale Tiefe des traditionellen Tangos verliert, während Befürworter seine Vielseitigkeit und Innovationskraft schätzen.

- Kontext: Der Tango wurde in Argentinien marginalisiert, fand aber in Europa und den USA ein Nischenpublikum.

- Wichtige Musiker und Orchester:

- Ástor Piazzolla: Begründer des Tango Nuevo, mit Werken wie „Adiós Nonino“ und „Libertango“. Sein Quintett kombinierte Bandoneón, Klavier, Violine, Gitarre und Kontrabass.

- Horacio Salgán: Avantgardistischer Pianist, der den Tango modernisierte.

- Wichtige Tänzer:

Wenig prominent, da der Fokus auf Musik lag. Tänzer wie Copes arbeiteten im Ausland. - Heutige Bedeutung:

- Piazzollas Musik ist weltweit beliebt, wird aber in Milongas selten getanzt, da sie komplex ist.

- Tango Nuevo inspirierte moderne Fusionen (z. B. Electro-Tango).

- Neotango und Renaissance (ca. 1980–heute)

- Zeitliche Einordnung:

Wiederbelebung des Tangos ab den 1980er Jahren bis heute. - Merkmale:

- Zeitliche Einordnung:

- Musik: Mischung aus traditionellem Tango, Electro-Tango (z. B. Gotan Project) und neuen Kompositionen. Orquesta Típica Fernández Fierro repräsentiert die junge Szene.

- Tanz: Globale Verbreitung durch Shows wie „Tango Argentino“ (1983). Unterschiedliche Stile: Tango de Salón, Tango Escenario, Tango Nuevo (offene Haltung, akrobatische Figuren).

- Kontext: Der Tango ist UNESCO-Weltkulturerbe (2009) und wird weltweit in Milongas, Festivals und Tanzschulen praktiziert.

- Wichtige Musiker und Orchester:

- Gotan Project: Pioniere des Electro-Tango (z. B. „Santa María“).

- Orquesta Típica Fernández Fierro: Moderne, punkige Interpretation des klassischen Tangos.

- Bajofondo: Fusion von Tango und Elektronik.

- Wichtige Tänzer:

- Gustavo Naveira und Giselle Anne: Entwickelten analytische Tanzsysteme, die den modernen Tango prägen.

- Mariano „Chicho“ Frumboli: Pionier des Tango Nuevo mit dynamischen Bewegungen.

- Mora Godoy: Moderne Bühnentänzerin, die den Tango popularisiert.

- Heutige Bedeutung:

- Der Tango ist eine globale Subkultur mit Festivals (z. B. Berlin Tango Festival) und Milongas weltweit.

- Neotango und Electro-Tango ziehen ein jüngeres Publikum an.

- Traditionelle Stile (Salón) bleiben in Buenos Aires zentral.

Ballroom Tango (Standard Tango)

- Entstehung:

Der Ballroom Tango entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa, insbesondere in Großbritannien, als der Tango Argentino nach Paris gelangte (ca. 1910). Um ihn für Salons und Turniere akzeptabel zu machen, wurde er stark modifiziert. - Zeitliche Einordnung:

Etabliert in den 1920er Jahren, standardisiert ab 1930 im Rahmen des Welttanzprogramms. - Merkmale:

- Musik: Basierend auf europäisierten Tangos (z. B. „La Cumparsita“), oft mit klarerem 2/4-Takt und weniger emotionaler Tiefe. Komponisten wie Gerhard Winkler („Tango Bolero“) waren einflussreich.

- Tanz: Strukturierter, mit festgelegten Figuren (z. B. Promenade, Corté). Offene Haltung, steifer Oberkörper, abrupte Kopfbewegungen („head flicks“) und schnelle, marschartige Schritte. Wenig Improvisation im Vergleich zum Tango Argentino.

- Kontext: Teil des Standardtanzes in Turnieren, populär in Tanzschulen und bei Wettbewerben wie „Dancing with the Stars“.

- Wichtige Persönlichkeiten:

- Vernon und Irene Castle: Britisch-amerikanisches Tanzpaar, das den Tango in den USA popularisierte und standardisierte.

- Arthur Murray: Tanzlehrer, der den Ballroom Tango in Tanzschulen etablierte.

- Heutige Bedeutung:

- Der Ballroom Tango ist ein fester Bestandteil von Turniertänzen weltweit, bleibt aber vom Tango Argentino isoliert, da er weniger emotional und improvisatorisch ist.

- Er wird in Tanzschulen gelehrt, hat aber weniger kulturelle Tiefe als der Tango Argentino.

- Einfluss auf Popkultur (z. B. Filme wie „Strictly Ballroom“).

Heutige Bedeutung des Tango Argentino

- Kulturelle Identität:

Der Tango ist ein Symbol argentinischer und uruguayischer Kultur, gefeiert als UNESCO-Weltkulturerbe. In Buenos Aires sind Milongas wie „La Viruta“ oder „Salón Canning“ lebendige Zentren. - Globale Verbreitung:

Tango wird in Städten wie Berlin, Istanbul, New York und Tokio getanzt, mit Festivals, Workshops und Online-Plattformen (z. B. Tango Space). - Musikalische Innovation:

Electro-Tango und moderne Orchester halten den Tango lebendig, während Klassiker der Época de Oro die Basis bleiben. - Tanzkultur:

Der Tango fördert soziale Nähe, Improvisation und Emotion, was ihn für Menschen weltweit attraktiv macht. Stile wie Tango Nuevo ziehen jüngere Tänzer an. - Bildung und Tourismus:

Tango-Tourismus in Buenos Aires ist ein Wirtschaftsfaktor, mit Tanzschulen und Shows wie „Rojo Tango“.

Zusammenfassung

- Der Tango Argentino entwickelte sich von einem marginalisierten Tanz der Guardia Vieja zum globalen Kulturgut. Jede Epoche prägte den Tango mit einzigartigen Merkmalen:

- Guardia Vieja: Rohe Erotik, improvisierter Tanz, einfache Musik.

- Guardia Nueva: Professionalisierung, elegante Bewegungen, komplexere Melodien.

- Época de Oro: Höhepunkt mit großen Orchestern und technischer Raffinesse.

- Tango Nuevo: Experimentelle Musik, weniger Tanzfokus.

- Neotango: Globale Renaissance, Fusion mit moderner Musik.

- Der Ballroom Tango ist eine abgeleitete, standardisierte Form, die im Turniertanz verankert ist, aber die emotionale Tiefe des Tango Argentino vermisst.

Die Sprache der Tango-Lieder

Lunfardo

Tango-Liedtexte in Lunfardo

Lunfardo ist ein Dialekt oder Jargon, der Ende des 19. Jahrhunderts in den unteren Gesellschaftsschichten von Buenos Aires und Montevideo entstand, insbesondere unter Einwanderern aus Italien, Spanien und anderen Ländern. Er entwickelte sich in den Hafenvierteln und wurde stark von italienischen Dialekten, insbesondere dem Genuesischen, sowie von Sprachen wie Französisch, Portugiesisch und afrikanischen Einflüssen geprägt. Im Kontext des Tango Argentino spielt Lunfardo eine zentrale Rolle in den Liedtexten, da es die Emotionen, das Leben und die Kultur der städtischen Unterschicht authentisch widerspiegelt.

- Bedeutung von Lunfardo in Tango-Texten:

- Ausdruck der Alltagssprache:

Lunfardo verleiht den Tangotexten einen volkstümlichen, oft rauen Charakter. Es spiegelt das Leben der Arbeiterklasse, Einwanderer, Gauner und Liebenden wider, die in den Texten besungen werden. Begriffe aus dem Lunfardo machen die Texte lebendig und nahbar. - Themen von Liebe, Verlust und Sehnsucht:

Viele Tangotexte handeln von Herzschmerz, Verrat, Nostalgie oder dem Leben in den Vorstädten („arrabales“). Lunfardo-Wörter verstärken die emotionale Intensität, da sie oft poetisch, bildhaft oder doppeldeutig sind. Zum Beispiel:

- Ausdruck der Alltagssprache:

- „Mina“: Bedeutet im Lunfardo „Frau“ oder „Geliebte“, oft mit einer leicht abwertenden oder liebevollen Konnotation.

- „Laburo“: Bedeutet „Arbeit“ und verweist auf den harten Alltag der Arbeiter.

- „Pibe“: Ein junger Mann, oft ein romantischer oder rebellischer Charakter.

- Poetische und metaphorische Sprache:

Lunfardo-Wörter sind oft metaphorisch und verleihen den Texten eine poetische Qualität. Sie ermöglichen es, komplexe Gefühle in wenigen Worten auszudrücken, was perfekt zur melancholischen und dramatischen Natur des Tangos passt. - Kulturelle Identität:

Lunfardo war ein Ausdruck der kulturellen Mischung in Buenos Aires, besonders der Einwanderer, die ihre eigene Sprache und Identität in die Tangokultur einbrachten. Es machte den Tango zu einem Symbol für die multikulturelle Identität der Stadt. - Humor und Ironie:

Manche Lunfardo-Ausdrücke sind witzig oder ironisch, was den Texten eine spielerische Leichtigkeit verleiht, selbst wenn sie von tragischen Themen handeln.

- Beispiele in Tangotexten:

- „Mi Noche Triste“ (1917) von Pascual Contursi: Dieses Lied gilt als eines der ersten mit Lunfardo-Elementen. Es erzählt die Geschichte eines Mannes, der von seiner Geliebten verlassen wurde, und verwendet Lunfardo-Begriffe wie „percanta“ (Frau, Geliebte), um die emotionale Tiefe zu betonen.

- „Cambalache“ (1935) von Enrique Santos Discépolo: Dieses Lied kritisiert die moralische Korruption der Gesellschaft und nutzt Lunfardo, um die Sprache der Straße einzufangen, z. B. „yuta“ (Polizei) oder „rejuntado“ (zusammengewürfelt).

- Entwicklung und Einfluss:

- Früher Tango: In den frühen Tagen des Tangos (Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert) war Lunfardo so stark mit der Unterwelt und zwielichtigen Kreisen verbunden, dass Tangotexte oft zensiert wurden. Dennoch setzte sich Lunfardo durch, da es die Authentizität des Tangos ausmachte.

- Moderne Nutzung: Während Lunfardo im modernen Spanisch Argentiniens teilweise in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, bleibt es in Tangotexten ein Markenzeichen. Auch im Tango Nuevo oder Electrotango wird Lunfardo gelegentlich verwendet, um die Verbindung zur Tradition zu wahren.

©Copyright. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.